Einem Bakterium auf der Spur

02.07.2025Bestimmte Streptokokken haben das Potenzial, Hirnhaut-Entzündungen bei Neugeborenen auszulösen. Diesen Bakterien widmet sich Dr. Nadine Vollmuth, die mit einem Alexander von Humboldt-Stipendium an die Uni Würzburg zurückkehrt.

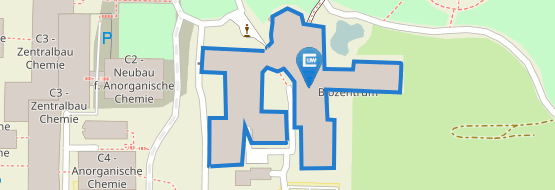

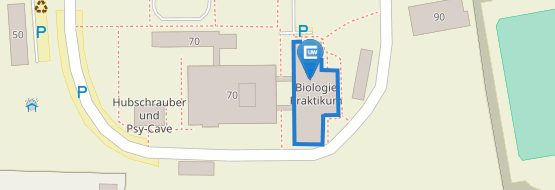

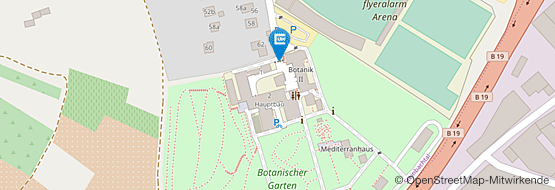

Dr. Nadine Vollmuth hat 2020 ihre Promotion über das Bakterium Chlamydia trachomatis abgeschlossen. Bei diesem Bakterium handelt es sich um die weltweit führende Ursache für infektionsbedingte Erblindung und die häufigste bakterielle sexuell übertragbare Krankheit. Ihr Doktorvater war Professor Thomas Rudel, Leiter des Lehrstuhls für Mikrobiologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU).

Nach einem Forschungsaufenthalt an der Universität Alabama (USA) ist sie im Mai 2025 wieder an den JMU-Lehrstuhl in Würzburg zurückgekehrt, wo sie geboren worden ist und den Großteil ihres Lebens verbracht hat. Ein Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung ermöglichte ihr die Forschung in den USA und ihre Rückkehr an die Uni Würzburg. Die Förderung läuft noch ein weiteres Jahr.

„Nadine Vollmuth ist eine vielversprechende Nachwuchswissenschaftlerin, die mit innovativen Ansätzen zentrale Fragen der Infektionsbiologie erforscht. Ihr hochrelevantes Infektionsmodell ermöglicht wegweisende Einblicke in die Interaktion von Wirt und Erreger und bietet großes translationales Potenzial“, so Professor Rudel. Zudem ergeben sich dadurch vielfältige Kooperationsmöglichkeiten am Standort Würzburg.

Gruppe-B-Streptokokken: Potenziell gefährlich für Neugeborene

In ihrer aktuellen Forschung widmet sich Vollmuth dem Bakterium Streptococcus agalactiae – einer Streptococcus der serologischen Gruppe B. Diese kommen unter anderem im menschlichen Darm vor, wo sie Bestandteil der Darmflora sein können.

Unter bestimmten Umständen lösen sie jedoch schwere Krankheiten aus: „Für Erwachsene mit intaktem Immunsystem sind sie keine Bedrohung, jedoch können diese Streptokokken bei Neugeborenen schwere Krankheitsverläufe wie eine Hirnhaut-Entzündung verursachen“, so die Biologin. Die Übertragung geschieht meist bei der Geburt, da die Bakterien auch im weiblichen Geschlechtsorgan auftreten können.

Während ihres Aufenthaltes in Alabama hat die Wissenschaftlerin untersucht, welchen Einfluss der Hormonspiegel auf die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke hat. In Würzburg setzt sie diese Forschung fort, richtet ihr Augenmerk jedoch verstärkt auf den Übergang ins Blut, der über die Darmbarriere erfolgen kann.

Behandlungen vor einer Hirnhaut-Entzündung ermöglichen

Ihr Ziel: „Mit meinen Untersuchungen will ich dazu beitragen, effektive Behandlungen vor Eintreten der Entzündung zu ermöglichen“, sagt die Infektionsbiologin. Zwar lässt sich die Hirnhautentzündung bei früher Erkennung mit Antibiotika behandeln. Allerdings bleiben bei Kindern oftmals neurologische Probleme wie Beeinträchtigungen in der Motorik.

„Meine Erkenntnisse könnten auch Aufschluss darüber geben, wie sich die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger für Medikamente machen lässt“, meint die Stipendiatin. Die Schranke ist eine physiologische Barriere, die das zentrale Nervensystem vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen schützt, die über das Blut zirkulieren. Zu verstehen, wie die Gruppe-B-Streptokokken daran vorbeikommen, kann helfen, zielgerichtete Therapien oder Präventionsstrategien zu entwickeln.

Kontakt

Dr. Nadine Vollmuth, Lehrstuhl für Mikrobiologie, T. +49 931 31-84114, nadine.vollmuth@uni-wuerzburg.de