Forschungsgebiete

Biodiversitätsforschung

Die Vielfalt von Organismen ist eine der faszinierendsten Eigenschaften von Ökosystemen, aber gegenwärtig ist nur ein Bruchteil dieser Artenvielfalt taxonomisch erfasst und viele Arten sind durch anthropogene Einflüsse vom Aussterben bedroht. Wir wollen verstehen, welche ökologischen und evolutionären Faktoren die Diversität und Struktur von Artengemeinschaften in natürlichen und anthropogenen Lebensräumen bestimmen. Wir untersuchen die Auswirkungen von Habitatfragmentierung, Klimawandel und invasiven Arten auf genetische Diversität, Interaktions- und Artendiversität. Ein Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen, den zugrundeliegenden ökologischen Mechanismen sowie den gesellschaftlichen Folgen des Artensterbens.

Biotische Interaktionen und Nahrungsnetze

Uns interessieren die kausalen Mechanismen sowie die direkten und indirekten Auswirkungen dieser vielfältigen biotischen Interaktionen auf die Reproduktion und Populationsdynamik von Pflanzen und Tieren, die Stabilität von Nahrungsnetzen und Lebensgemeinschaften sowie auf assoziierte Ökosystemprozesse. Besonders intensiv untersuchen wir Pflanze-Bestäuber-, Pflanze-Herbivoren-, Pflanze-Ameisen und Wirt-Gegenspieler-Interaktionen. Wir betrachten biotische Interaktionen und Nahrungsnetze nicht nur in experimentell manipulierbaren Kleinsystemen, sondern auch auf größeren räumlichen Skalen, um ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Umweltveränderungen auf biotische Interaktionen und Ökosystemleistungen zu erzielen.

Ökologische Folgen des Globalen Wandels

Wir untersuchen insbesondere die einzelnen und kombinierten Effekte von Habitatfragmentierung, Klimawandel und Landnutzung auf Artenvielfalt und biotische Interaktionen wie Bestäubung, Herbivorie und Prädation. Die Untersuchungen beinhalten Erfassungen entlang klimatischer Gradienten sowie unterschiedlich stark fragmentierter Lebensräume in den Tropen und gemäßigten Breiten und experimentelle Simulationen klimatischer Extremereignisse im Freiland und in Klimakammern.

Naturschutzbiologie

Verbliebene Naturschutzgebiete naturnaher Lebensräume sind meist klein und durch eine andersartige Matrix voneinander isoliert. Uns interessiert, welche Managementmaßnahmen auf lokaler und auf Landschaftsebene das langfristige Überleben von Tierarten und ihren ökologischen Wechselbeziehungen gewährleisten können und wie die genetische Diversität und Anpassungsfähigkeit von Arten an sich verändernde klimatische Bedingungen erhalten oder gefördert werden kann.

Evolutionsökologie und Populationsgenetik

Unsere Forschung konzentriert sich auf die Evolution von Lebenslaufstrategien – mit einem besonderen Fokus auf Ausbreitung (Dispersal) – und den Implikationen dieser Strategien für die Diversität und das Überleben von Arten in räumlich und zeitlich heterogenen Landschaften. Dabei gehen wir allen Aspekten der Evolution des Ausbreitungsverhaltens nach, sowie seinen Folgen für die Verbreitung von Arten oder ihr Überleben im Klimawandel, aber auch bezüglich mutualistischen und parasitischen Interaktionen, der Emergenz von Diversität, dem evolutionären Wert physiologischer Uhren und des adäquaten Timings von Lebenslaufereignissen. Selbst Untersuchungen zur Evolution von Sozialität in Insektenkolonien ist Teil unseres Themenkomplexes. Wir arbeiten an einem tieferen Verständnis evolutionärer Mechanismen sowie einer Weiterentwicklung der ökologischen Theorie. Deshalb besteht unsere Gruppe hauptsächlich aus theoretischen Ökologen und wir nutzen analytische Ansätze und Computersimulationen.

Agrar- und Waldökologie, Biosicherheitsforschung

Eine wachsende Weltbevölkerung beansprucht einen Großteil der Landfläche für Agrar- und Forstwirtschaft oder als Siedlungsflächen. Dies führt insbesondere in den Tropen zu einem gravierenden Flächenverlust hochdiverser Regenwälder und artenreicher traditioneller Agroforstsysteme. In unseren Forschungsprojekten untersuchen wir, welche Folgen dieser Flächenverlust für die Artenvielfalt hat und ob es nachhaltige Agroforstsysteme gibt, die den Erhalt von Biodiversität und Ökosystemfunktionen mit der Produktion von Nahrungsmitteln vereinbar machen. Mit einer ähnlichen Zielrichtung untersuchen wir in Europäischen Agrarökosystemen, welche Rolle die lokale Bewirtschaftung, der Landschaftskontext und die zeitliche Anbaudynamik für die funktionelle Diversität und ökologische Leistungen wie Bestäubung und Biologische Schädlingskontrolle spielen, ob Agrarumweltprogramme eine wirksame Maßnahme darstellen, welche Auswirkungen der Anbau von Bioenergiepflanzen hat und ob transgene Kulturpflanzen negative Effekte auf Nichtzielorganismen wie die Honigbiene haben.

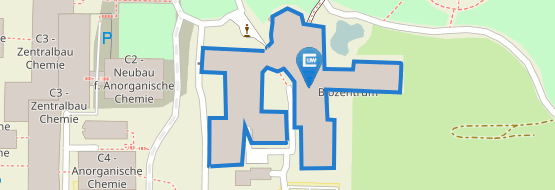

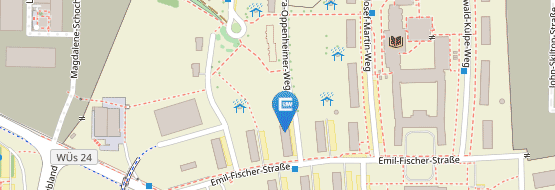

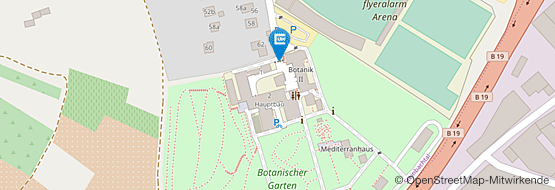

WIR

Wir sind Partner von Würzburg Insect Research (WIR). WIR ist ein führendes Zentrum für Verhaltensneurobiologie und Ökologie von Insekten. WIR ist ein aktives Netzwerk von Kooperationslaboratorien, das die Instituts- und Fakultätsgrenzen an der Universität Würzburg überschreitet. Zu WIR gehören Forscher der Neurobiologie und Genetik, der Zoologie II, der Zoologie III und weitere Gruppen des Biozentrums der Biologischen und Medizinischen Fakultät sowie des Zentrums für Computational and Theoretical Biology.