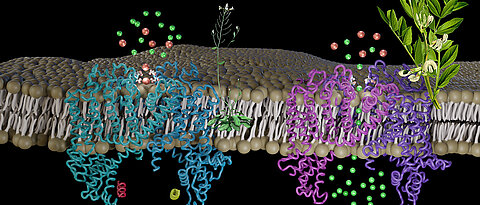

Ein gesundes Wachstum von Weizen, Mais & Co. ist ohne pflanzeneigene Hormone nicht möglich. Professor Ulrich Hammes erforscht die Proteine, mit deren Hilfe die Hormone an ihre Wirkungsorte gelangen.

Mehr

Ein gesundes Wachstum von Weizen, Mais & Co. ist ohne pflanzeneigene Hormone nicht möglich. Professor Ulrich Hammes erforscht die Proteine, mit deren Hilfe die Hormone an ihre Wirkungsorte gelangen.

Mehr

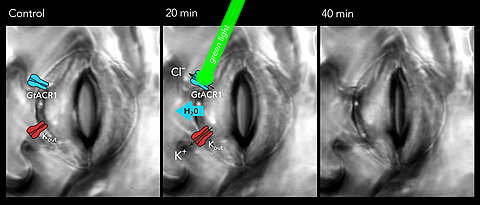

Mittels Optogenetik haben Würzburger Forscher einen neuen Säuresensor in Pflanzenzellen nachgewiesen. Sie entdeckten zudem einen zellinternen Kalziumspeicher, wie sie im Journal „Science“ berichten.

Mehr

Pflanzen, bei denen ein Ionenkanal der Vakuole hyperaktiv ist, sind extrem gestresst und wachsen schlecht. Doch die Ackerbohne macht da eine Ausnahme, wie Würzburger Forschende entdeckt haben.

Mehr

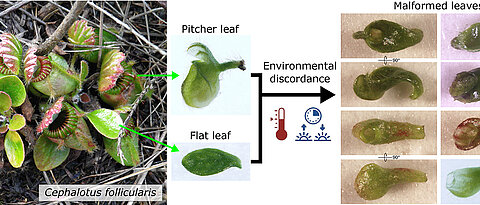

Eine neue Studie des Würzburger Botanikers Kenji Fukushima zeigt, welche Rolle Subgenom-Dominanz für Pflanzen bei der evolutionären Ausbildung besonderer Merkmale, wie etwa einer karnivoren Lebensweise, spielt.

Mehr

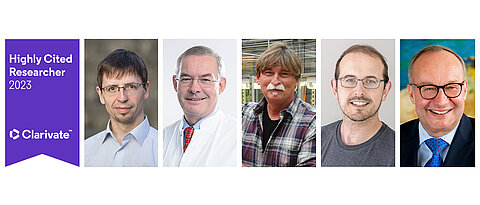

Erneut befinden sich mehrere Forscher der Uni Würzburg unter den „Highly Cited Researchers“, dieses Jahr schaffen es fünf Professoren auf die Liste. Ihre Arbeiten werden von Kolleginnen und Kollegen weltweit oft zitiert.

Mehr

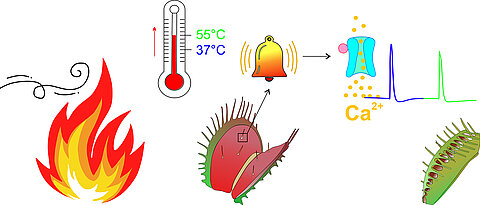

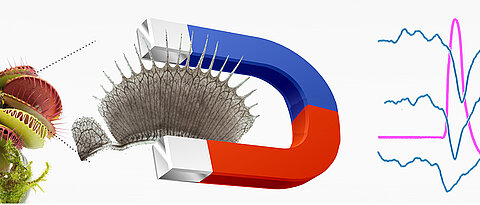

In den Sinneshaaren der Venus-Fliegenfalle befindet sich ein Hitzesensor, der die Pflanze vor Buschfeuern warnt. Er reagiert auf schnelle Temperatursprünge, wie Würzburger Forschende entdeckt haben.

Mehr

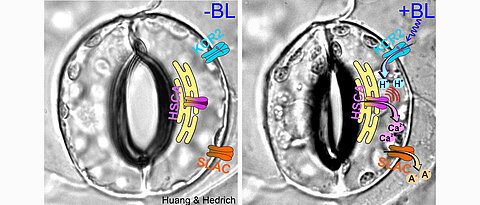

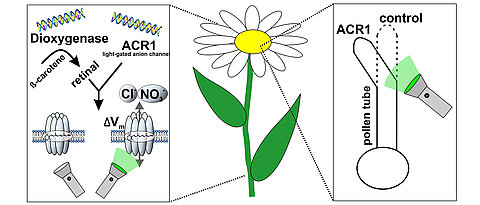

Der Pflanzenforschung steht ein potentes neues Werkzeug zur Verfügung: Im Journal Science Advances zeigt ein Würzburger Forschungsteam, wie man die Stomata der Blätter durch Lichtpulse schließen kann.

Mehr

Mit Hilfe der Optogenetik lassen sich Zellen gezielt mit Licht aktivieren und erforschen. Wissenschaftlern der Universität Würzburg ist es jetzt gelungen, diese Technik auf Pflanzen zu übertragen.

Mehr

Der Klimawandel dürfte Pflanzen nicht nur durch Wetterextreme beeinflussen. Auch eine ungewohnte Kombination neutraler Reize – warme und kurze Tage – kann Reaktionen wie Missbildungen der Blätter auslösen.

Mehr

Die fleischfressende Venusfliegenfalle kann Magnetfelder erzeugen, die fast so stark sind wie die im Menschen. Das haben Forschende aus Mainz und Würzburg mit einer neuen, nicht-invasiven Messtechnik nachgewiesen.

Mehr

Ihre Arbeiten werden in den Publikationen anderer außergewöhnlich oft zitiert. Fünf Forscher der Universität Würzburg erhalten dafür erneut das Prädikat „Highly Cited Researcher“.

Mehr

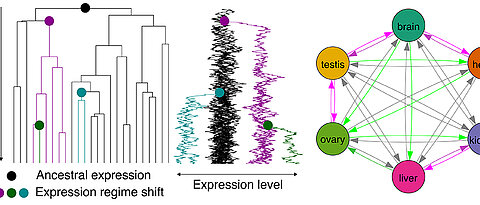

Die langfristige Expression von Genen in den Organen von Wirbeltieren prädisponiert diese Gene dafür, im Lauf der Evolution auch in anderen Organen verwendet zu werden. Darüber berichtet die Zeitschrift „Nature Communications“.

Mehr

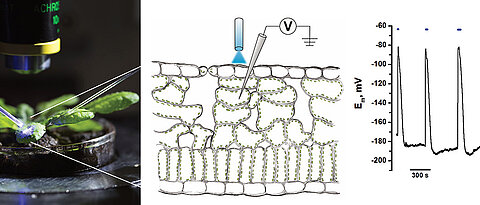

Wie entstehen elektrische Impulse in höheren Pflanzen, welche molekularen Grundlagen haben sie? Das lässt sich jetzt erstmals nicht-invasiv untersuchen. Die neue Methodik ist im Fachjournal PNAS veröffentlicht.

Mehr

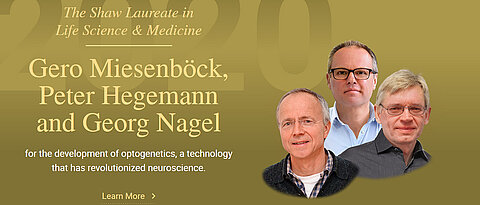

Drei Wissenschaftler erhalten in diesem Jahr den mit 1,2 Millionen US-Dollar dotierten Shaw-Preis für Biowissenschaften. Einer von ihnen ist Georg Nagel, Professor für Molekulare Pflanzenphysiologie an der Universität Würzburg.

Mehr

Das Erbgut der fleischfressenden Pflanzen Venusfliegenfalle, Sonnentau und Wasserfalle ist entschlüsselt. Die Ergebnisse haben für einige Überraschungen gesorgt.

Mehr