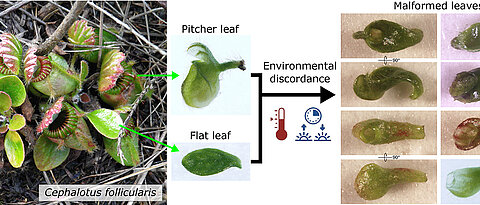

Der Klimawandel dürfte Pflanzen nicht nur durch Wetterextreme beeinflussen. Auch eine ungewohnte Kombination neutraler Reize – warme und kurze Tage – kann Reaktionen wie Missbildungen der Blätter auslösen.

Mehr

Der Klimawandel dürfte Pflanzen nicht nur durch Wetterextreme beeinflussen. Auch eine ungewohnte Kombination neutraler Reize – warme und kurze Tage – kann Reaktionen wie Missbildungen der Blätter auslösen.

Mehr

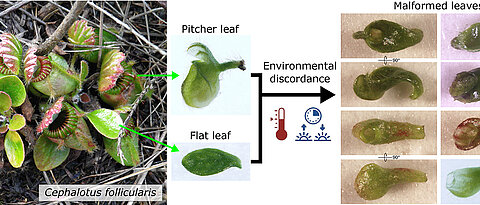

Die fleischfressende Venusfliegenfalle kann Magnetfelder erzeugen, die fast so stark sind wie die im Menschen. Das haben Forschende aus Mainz und Würzburg mit einer neuen, nicht-invasiven Messtechnik nachgewiesen.

Mehr

Der Australische Lungenfisch löst den Mexikanischen Querzahnmolch Axolotl als Inhaber des Rekords „größtes Tier-Genom der Welt“ ab. Sein Erbgut zeigt die evolutionären Neuerungen, die das Leben auf dem Land ermöglichten.

Mehr

Schulklassen kommen zum Experimentieren an die Uni, Lehramtsstudierende leiten sie an und sammeln dabei wichtige Praxiserfahrung: In Coronazeiten ist das nicht möglich. Jetzt haben die Verantwortlichen eine Alternative entwickelt.

Mehr

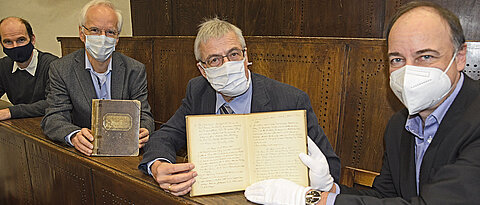

Nur ein einziges Mal hat Wilhelm Conrad Röntgen öffentlich seine Entdeckung vorgestellt. Dank einer anonymen Schenkung ist jetzt der handschriftliche Bericht über diesen Vortrag an die Uni Würzburg zurückgekehrt.

Mehr

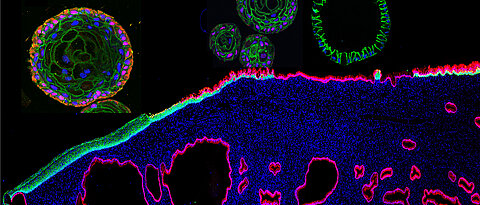

Wie entstehen Tumoren am Gebärmutterhals? Zu dieser Frage sind jetzt viele neue Details bekannt. Zu verdanken ist das auch Dr. Cindrilla Chumduri vom Biozentrum.

Mehr

Das Display eines Smartphones reagiert auf Fingerdruck. Die fleischfressende Venusfliegenfalle dagegen bemerkt sogar, wenn ein Leichtgewicht wie eine Fliege auf ihr landet. Spezielle Gene machen das möglich.

Mehr

In der Tierwelt tragen viele Männchen auffällige Merkmale, die zwar unpraktisch, aber von Vorteil bei der Partnersuche sind. Wissenschaftler haben jetzt bei einer Fischart die genetischen Grundlagen entschlüsselt.

Mehr

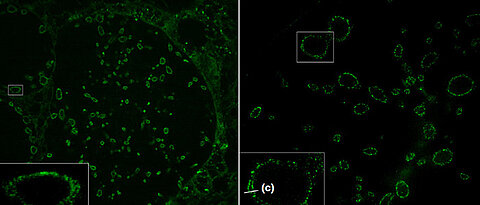

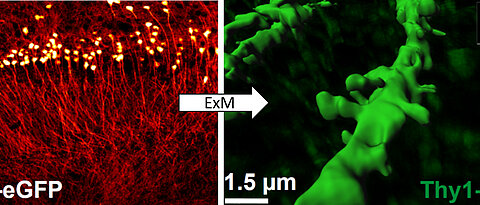

Mit der Expansionsmikroskopie lassen sich erstmals auch feinste Details von Zellmembranen abbilden. Das bietet neue Einblicke in bakterielle und virale Infektionsprozesse.

Mehr

Ihre Arbeiten werden in den Publikationen anderer außergewöhnlich oft zitiert. Fünf Forscher der Universität Würzburg erhalten dafür erneut das Prädikat „Highly Cited Researcher“.

Mehr

Wissenschaftlerinnen der Universität Würzburg haben mit der Genschere CRISPR/Cas9 ein Zuckerrezeptor-Gen der Honigbiene ausgeschaltet. Ihre Studie liefert neue Erkenntnisse über die Geschmackswahrnehmung dieser Insekten.

Mehr

Drei Experten für super-auflösende Mikroskopie wollen bessere Bilder von funktionierenden und krankhaft veränderten Nervenzellen gewinnen. Der Europäische Forschungsrat ERC fördert sie mit elf Millionen Euro.

Mehr

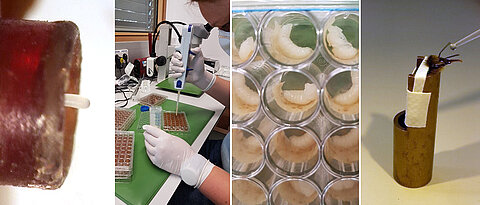

Ambrosiakäfer sind faszinierend: Sie betreiben Landwirtschaft mit Pilzen und sie leben in einem hoch entwickelten Sozialsystem. Der Biologe Peter Biedermann hat jetzt Neues über sie herausgefunden.

Mehr

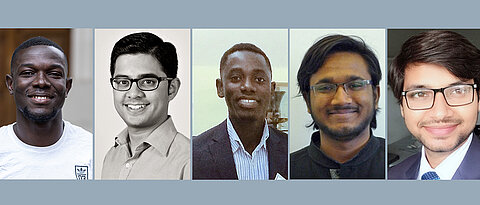

Fünf Studenten der Biologie an der Universität Würzburg erhalten den „Tutorenpreis Biologie 2020“. Sie werden für ihr studentisches Engagement in der Lehre ausgezeichnet.

Mehr

Als Präsenzübungen und Exkursionen im Sommersemester nicht möglich waren, haben Biologiedozenten der Universität Würzburg ein attraktives Online-Lehrangebot auf die Beine gestellt.

Mehr